Positionen zur Gottesfrage

Die Theologie setzt sich systematisch mit der Frage nach dem Verhältnis von Gott und Welt auseinander. Stets steht sie dabei in der Auseinandersetzung mit anderen Wissenschaften. Zunächst war dies vor allem die Philosophie und im Laufe der Geschichte haben Theologie und Philosophie wechselseitig Einsichten und Erkenntnisse aufgenommen. So haben sich unterschiedliche Positionen und Denkmuster für das Reden von Gott entwickelt:

Deismus

Ein Gott existiert als Ursprung und Grund der Welt, welche Gott vollkommengeschaffen hat. Daher greift Gott in das weitere Geschehen nicht weiter ein. Er zeigt

sich auch nicht durch besondere Ereignisse in der Geschichte oder durch die Menschwerdung in Jesus Christus.

Der Deismus macht über Gott nur wenige abstrakte

Aussagen. Laut dieser Position ist Gottes Wille in die natürliche Ordnung der Welt eingebunden und soll von der menschlichen Vernunft als innere Verpflichtung

erkannt werden.

Theismus

Gott existiert als personales Gegenüber für die Welt, die er geschaffen hat. Er greift lenkend und erhaltend in das Weltgeschehen und das Leben der Menschen ein.

Als Monotheismus wird die Anerkennung eines universalen Gottes definiert.

Pantheismus

Gott existiert in allen Erscheinungen der Natur. Er wird nicht getrennt zur Welt gedacht, sondern durchdringt diese. Es wird nicht zwischen Gott und Welt

unterschieden. In letzter Konsequenz kann hier Gott in der Schöpfung aufgehen.

Agnostizismus

Es bleibt unentschieden, ob Gott existiert oder nicht. Das reine Wort "Gott" bleibt bedeutungsleer. Der Mensch muss den Sinn seines Lebens und Handelns innerweltlich

finden und ist auf keine transzendente Größe angewiesen.

Atheismus

Gott existiert nicht, so die Annahme des Atheismus. Der Mensch hat sich Gott nach seinen Wunschvorstellungen geschaffen und muss sich davon lösen, um sein Leben

aus eigener Kraft menschlich zu gestalten. Der Mensch sein das allerhöchste Wesen für den Menschen.

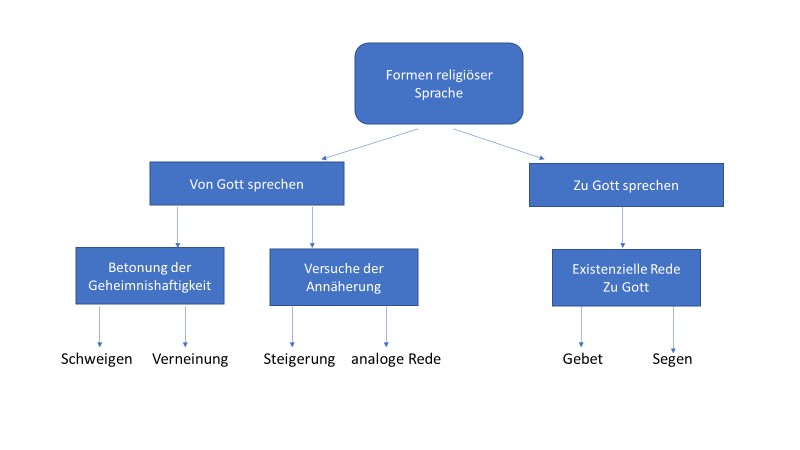

Von Gott reden

Philosophie und Religion müssen sich auch damit auseinandersetzen, wie von Gott in angemessener Weise gesprochen werden kann. So beschreiben mythische Göttererzählungen die Götterwelt anthropomorph, wodurch aber die göttliche Wirklichkeit eingeschränkt wird auf menschliche Vorstellungen und Begriffe. Unabhängig vom religiösen Umfeld stellt sich dem Menschen die Frage nach dem Sinn seiner Existenz. Daneben ist der Mensch mit der Erfahrung seiner eigenen Endlichkeit konfrontiert. Die Erfahrung der eigenen Begrenztheit lässt nach Ganzheit und Heil im Glauben an Gott suchen. Zusätzlich berichten Menschen über außergewöhnliche Transzendenzerfahrungen.Hieraus ergibt sich die Frage, wie Erfahrungen des Göttlichen in menschlicher Sprache ausgedrückt werden können. Davon abgesehen sind die Vorstellungen von Gott einem steten Wandel unterzogen, da vor allem auch persönliche Erfahrungen Auswirkungen auf den Glauben haben.

Die Religionsgeschichte kennt vier Möglichkeiten, über das Göttliche zu sprechen.

1."Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen." Mit diesen Worten zeigt der Philosoph Ludwig Wittgenstein die Grenzen philosophischer Erkenntnis auf.

In erster Linie auf die sprachlichen Grenzen in der Philosophie bezogen, ist es dennoch bedeutsam, seine Aussage auf das Reden von Gott zu beziehen. Denn kann man als

Mensch über etwas sprechen, dessen Sinn weitgehend verborgen bleibt? Hier scheint Schweigen eine Möglichkeit, der Geheimnishaftigkeit Gottes gerecht zu

werden.

2. Gott beziehungsweise die göttlichen Eigenschaften werden auf dem Weg der Negation (via negativa) dargestellt. Das Göttliche kann keine Merkmal der irdischen Welt aufweisen,

sondern wird durch den Versuch, es mit menschlichen Begriffen zu fassen, eingeschränkt. Daher ergeben sich aus den Gott abgesprochenen Prädikaten eher negativ (negiert)

formulierte Eigenschaften Gottes: Der Mensch ist endlich, Gott ist un-endlich, un-vergleichlich, un-vergänglich, un-sichtbar...

3. Um das Göttliche zur Sprache zu bringen, werden auf dem Weg der Steigerung (via eminentiae) Attribute der menschlichen Erfahrungswirklichkeit überhöht.

Der Mensch ist wissend, Gott dagegen all-wissend, all-gegenwärtig, all-mächtig, über-gütig...

4. Am häufigsten wird von Gott in Form von Analogien, dem eingeschränktem Vergleich (via analogia) gesprochen. Aussagen wie Gott ist wie ein guter Hirte oder Gott sei

wie ein Fels vergleichen Gott mit der Erfahrungswelt des Menschen. Dabei soll in Sprache gefasst werden, wie Gott sich dem Menschen zeigt. Aber auch diese Sprachform

bleibt immer unzulänglich, da die menschlichen Realitätserfahrungen auch hier nur eingeschränkt gelten.

Zu den Formen religiöser Sprache gehört auch, nicht nur von Gott zu sprechen, sondern auch zu ihm.

Dieses existenzielle Reden zu Gott wird im Gebet vollzogen und spiegelt die jeweilige Situation des Beters wider (Lob, Dank, Bitten, Klagen).

Dies gestaltet sich als performativer Sprechakt, das heißt, es vollzieht sich tatsächlich etwas in der Beziehung zu Gott.

So geht der Segen über bloßes Sprechen hinaus, da sich Segenswünsche positiv auf die Lebenswirklichkeit auswirken (sollen).